Depuis plus de 10 ans, Feedgy redonne un second souffle aux centrales solaires grâce au repowering photovoltaïque. Notre expertise transforme les anciennes installations en unités plus performantes, fiables et durables, pour en maximiser la production et prolonger leur durée de vie.

Biogaz : qu’est ce que c’est et comment en fabrique-t-on ?

- Homepage

- >

- Énergies Renouvelables

- >

- Biogaz : qu’est ce que c’est et comment en fabrique-t-on ?

Aperçu

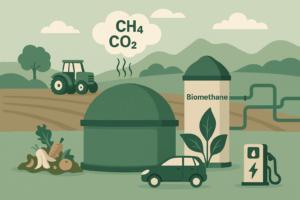

ToggleDe plus en plus considérée comme une alternative énergétique aux ressources fossiles, le biogaz offre un potentiel énorme pour transformer nos déchets en énergie utile. Ce gaz, produit par la décomposition anaérobie de matières organiques, peut servir à générer électricité, chaleur, ou même être utilisé comme carburant. Si son coût reste élevé, la valorisation du biogaz pourrait jouer un rôle important dans la transition énergétique future. Explorons comment ce processus fonctionne et ses avantages potentiels.

Quels sont les composants essentiels du biogaz ?

Le biogaz se compose principalement de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2). Le méthane représente généralement entre 50% et 70% du total, tandis que le CO2 composera environ 20% à 50%. Il contient aussi de petites quantités de sulfure d’hydrogène (H2S), d’azote (N2), et d’ammoniac (NH3). Ces éléments combinés rendent le biogaz efficace en tant qu’énergie conditionnée après purification.

La composition varie selon les matières premières utilisées et le procédé de digestion. Bien que certains résidus doivent être éliminés pour certaines utilisations spécifiques, cette diversité rend le biogaz versatile et adaptable aux besoins énergétiques diversement répartis.

Comment se déroule la production de biogaz ?

Au cœur du processus, la méthanisation transforme des matières organiques grâce à l’action de bactéries dans des conditions sans oxygène, aussi appelé milieu anaérobie. La matière première, composée de déchets agricoles, verts, municipaux ou industriels, est placée dans un digesteur où elle subit plusieurs phases.

Pendant la phase initiale, les bactéries décomposent les matières complexes en monomères. Suit une fermentation acide produisant différentes substances, dont l’acide carboxylique. Enfin, vient la phase méthanogène durant laquelle les micro-organismes spécialisés capturent le CO2 et génèrent du méthane. En plus du biogaz, on récupère un sous-produit appelé digestat, utilisable en agriculture comme fertilisant naturel.

Méthodes de traitement du biogaz

Avant de pouvoir l’utiliser efficacement, le biogaz nécessite une épuration minutieuse. Ce processus retire des éléments comme le H2S et l’eau pour aboutir au biométhane, un gaz au potentiel énergétique équivalent à celui du gaz naturel.

L’épuration s’accompagne parfois d’une compression pour injecter le biométhane dans les réseaux existants, accroissant ainsi sa polyvalence. Les étapes peuvent inclure divers équipements techniques, comme des filtres chimiques et des membranes spéciales, chaque choix étant dicté par les objectifs énergétiques finaux.

Applications pratiques et avantages environnementaux du biogaz

Avec sa polyvalence, le biogaz peut contribuer significativement à notre mix énergétique :

- Production d’électricité : convertie via des systèmes de cogénération qui utilisent également la chaleur.

- Carburant alternatif : purifié, le biogaz devient une option crédible pour alimenter véhicules et infrastructures gazières.

- Injection dans le réseau gazier : permet de remplacer partiellement le gaz fossile, réduisant ainsi les émissions globales de CO2.

En termes environnementaux, le biogaz réduit les émissions non contrôlées de méthane, limitant son impact de réchauffement climatique plus puissant que le CO2. De plus, il substitue les engrais synthétiques par du digestat organique, coupant la dépendance aux ressources non renouvelables nécessaires à leur fabrication.

Défis économiques et soutien public nécessaire

Malgré ses avantages, la rentabilité financière du biogaz présente encore un défi majeur, surtout dans son financement initial et sa maintenance. Des programmes d’incitation, souvent soutenus par des politiques publiques, sont cruciaux pour assurer le développement de cette énergie sur le long terme.

L’Europe a enclenché diverses politiques afin de favoriser l’utilisation des biodéchets plutôt que des cultures dédiées, selon les directives environnementales actuelles. Par exemple, certains règlements limitent l’approvisionnement des méthaniseurs en restrictions légales quant aux sols engagés.

Ainsi, le problème des coûts de production persistants est normalement atténué avec l’aide des tarifs garantis par l’État ou d’autres mécanismes incitatifs régionaux.

La production actuelle et les perspectives en France

Fin 2024, la France comptait déjà plus de 2000 installations exploitantes du biogaz – couvrant largement la consommation nationale. L’idée centrale repose sur une augmentation continue jusqu’en 2030, visant une capacité d’injection de près de 50 TWh. Cette expansion ambitieuse envisage un quadruplement des capacités actuelles grâce à davantage d’infrastructures disponibles.

Pour garantir cet avenir prometteur, les politiques devront soutenir non seulement l’expansion technique mais également sensibiliser le grand public aux bénéfices écologiques accrus. Cet effort concerté mettra à profit les investissements programmatiques pour réaliser ce bilan écologique équilibré.

Par sa raréfaction constante, le traditionnel fossile confronte ses limites, alors que chacune des nations mondiales développe peu à peu leurs économies vertes respectives. Avec la persistance des énergies renouvelables en secteur primordial international, encourager la pleine conversion agro-industrielle pourra déterminer durablement ces futures opportunités éco-énergétiques. Ainsi, promouvoir la transition vers des solutions telles que le biogaz est une approche collaborative intéressante qui transcende les contraintes traditionnelles.

Partenaires

VOLTEC SOLAR : fabricant photovoltaïque français

Voltec Solar est un fabricant français de modules photovoltaïques bas carbone, alliant innovation technologique et engagement environnemental.

Adoucisseur eau : spécialiste du traitement de l’eau

Adoucisseur-eau.com est un site spécialisé dans les solutions de traitement de l’eau pour la maison, en particulier les adoucisseurs d’eau. Il propose des conseils, des comparatifs, et des guides pratiques pour choisir, installer et entretenir son équipement.

DIMÉO Énergie : expertise photovoltaïque

Solutions photovoltaïques pour bâtiments professionnels avec étude, financement, installation et maintenance pour une performance durable et rentable.

ACG : le cabinet d’expertise comptable des professionnels ENR

ACG est le cabinet comptable partenaire des acteurs des énergies renouvelables. Sécurisez votre gestion et concentrez-vous sur votre cœur de métier.

F2L pro : courtier en assurance du bâtiment et du photovoltaïque

F2L Pro accompagne les professionnels du bâtiment et du photovoltaïque avec des assurances techniques, fiables et réellement adaptées au terrain. Spécialiste de l’assurance construction et décennale, nous sécurisons vos projets pour qu’ils durent dans le temps, sans mauvaises surprises.

VD Services : l’expert des démarches administratives

VD SERVICES est une équipe qui prend en charge chaque étape de vos démarches administratives : urbanisme, Consuel et raccordement, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : votre cœur de métier, les énergies renouvelables.

Energéa Formation

Energéa Formation est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans les énergies renouvelables et les métiers du bâtiment.

Le label “Professionnel engagé”

Le label « Professionnel engagé » valorise les entreprises du photovoltaïque qui adoptent des pratiques commerciales responsables, transparentes et structurées. Il accompagne les professionnels dans la sécurisation et l’amélioration continue de leurs démarches afin de renforcer la confiance des clients et l’image de la filière.

Solar Structure : structures photovoltaïques architecturales

Solar Structure conçoit en France des structures photovoltaïques architecturales alliant performance et esthétique. Depuis 2014, elle transforme façades, verrières et garde-corps en sources d’énergie solaire.

Budgetlyss : spécialiste du financement des travaux verts

Budgetlyss est un courtier en crédit depuis plus de 20 ans. Spécialisé dans le financement de projets de rénovation de l'habitat et d'énergies vertes auprès des particuliers, Budgetlyss vous permet de financer votre projet aux meilleures conditions tout en respectant l'équilibre de votre budget.

K2 Systems

K2 Systems premier fabricant international de systèmes de montage à proposer des systèmes validés avec un ETN et une garantie décennale. K2 Systems propose la technologie solaire la mieux adaptée pour votre projet avec la garantie d'un montage simplifié.

Revolt : logiciel pour les installateurs photovoltaïques

Revolt est une plateforme digitale tout-en-un qui simplifie et optimise chaque étape des projets solaires des installateurs photovoltaïques, grâce à des outils innovants comme le dimensionnement 3D, la gestion administrative automatisée et la création de devis personnalisés.

Enercoop : coopérative d’énergie renouvelable

Enercoop est un réseau de 13 coopératives locales engagé en faveur d'une transition énergétique citoyenne, solidaire et ancrée dans les territoires. Il fournit une électricité 100 % verte, issue de plus de 470 producteurs locaux, en privilégiant les circuits courts et en soutenant des projets éthiques.

Alma Solar Energy : spécialiste des batteries

ALMA SOLAR ENERGY propose une solution solaire innovante, accessible à tous et sans engagement, alliant autoconsommation, rachat de surplus à un tarif attractif et services intelligents comme l’e-portabilité ou la e-batterie.

TSUN : fabricant de micro onduleurs et batteries photovoltaïques

TSUN est une entreprise technologique de pointe spécialisée dans les micro-onduleurs et les solutions de stockage d’énergie, offrant des solutions innovantes et sécurisées pour les systèmes énergétiques résidentiels.

BatirBio : spécialiste du puits canadien et provençal

BatirBio est l’un des premiers spécialistes français de la conception, de la réalisation et de la maintenance d’installations de puits Canadien ou provençal. Batir Bio a réalisé plusieurs milliers d'installations de puits canadien ou provençal pour des particuliers, des bâtiments à usage collectif.

Pompe et Moteur

La société pompe et moteur fait partie d’un groupe de 4 entreprises toutes au service de l’eau dans des domaines différents tels que l’agriculture, l’industrie, le bâtiment, le domestique…Nous nous appuyons sur des collaborateurs avec plus de 30ans d’expériences sur notre gamme de pompes et accessoires.

Likewatt : logiciel de dimensionnement photovoltaïque

Likewatt, entreprise spécialisée dans le solutions pour optimiser les projets d’autoconsommation photovoltaïque. Depuis 2019, ils accompagnent les installateurs, bureaux d’études et commerciaux avec Optiwize Pro, un outil puissant qui permet de dimensionner, analyser et rentabiliser les installations solaires.